grand format

Les cartes à jouer dans les collections patrimoniales

grand format

Les cartes à jouer dans les collections patrimoniales

Quoi de plus courant qu’une carte à jouer ? Ce petit carton imprimé sur une face et vierge sur l’autre illustré de motifs variés est traditionnellement utilisé à des fins récréatives au sein d'un ensemble, appelé « jeu de cartes ». Leur origine est incertaine. Les cartes à jouer seraient nées au XIIe siècle en Orient, après l'invention du papier-monnaie dans la région du Xinjian. Celles-ci dérivent probablement du jeu de dominos, bien plus ancien. Grâce aux échanges commerciaux le long de la Route de la Soie, elles se sont peu à peu propagées à travers la Perse et le monde musulman. Les historiens attribuent l'introduction des cartes en Occident à des voyageurs italiens comme Marco Polo.

Leur aspect est semblable à celui de nos cartes actuelles. Chaque série est identifiée par un symbole distinct, appelé « enseigne » qui varie d’une aire géographique à une autre. Le type français, caractérisé par l’adoption des symboles encore utilisés aujourd’hui, le trèfle, le carreau, le pique et le cœur, apparaît pour la première fois à la fin du XVe siècle sur un jeu de Lyon.

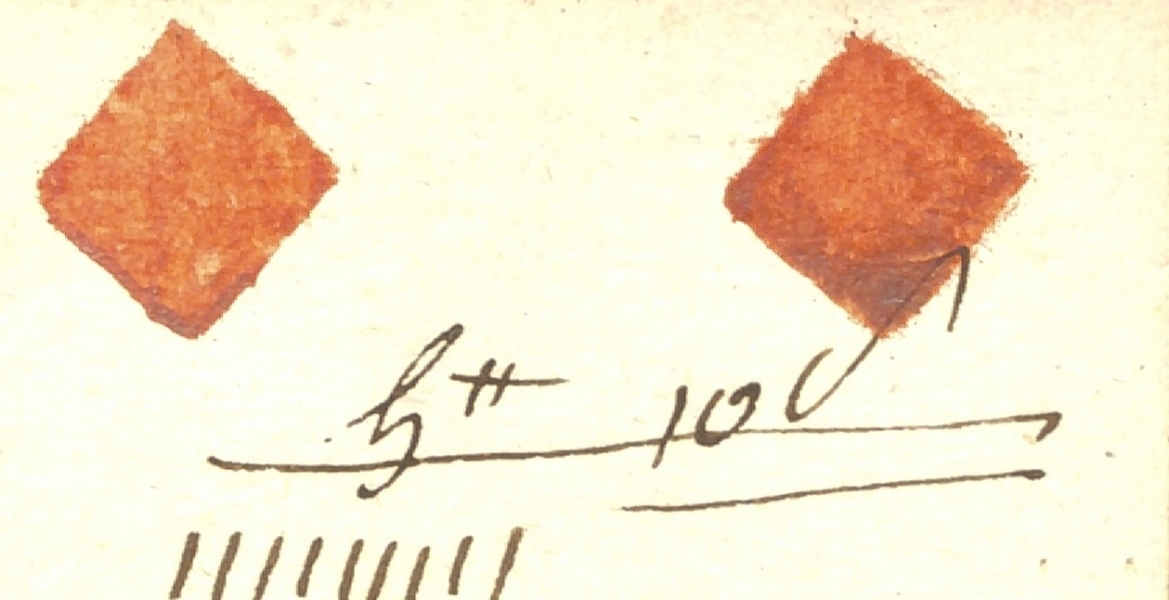

Ci-contre : Cartes à jouer, XVe siècle (BMV, inc. 36)

Apparues en Europe au XIVe siècle, les cartes à jouer sont d’abord peintes à la main. L’invention de la presse mécanique par Gutenberg au XVe siècle révolutionne le secteur de l’imprimerie permettant une diffusion massive et rapide de l’information. Elle entraîne également une mutation des méthodes de gravure, permettant la fabrication en série des cartes à jouer.

Jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, la fabrication des cartes à jouer est artisanale, le cartier travaillant avec un ou deux compagnons ou apprentis. Les cartes étaient formées par la superposition de trois papiers : le papier au pot sur lequel étaient imprimés les figures et les nombres (sauf s’il s’agissait de cartes de luxe dont on confiait l’ornementation à un artiste spécialisé), le papier mainbrune et le papier cartier apposé au dos de la carte. Les cartes étaient ensuite découpées puis assemblées par paquets.

Pour mettre la couleur aux figures et aux points, des patrons étaient découpés dans un carton épais de 3 à 4 millimètres et rendu imperméable par un enduit. Pour les figures, il y a autant de patrons que de couleurs. Pour les points, il y a un patron pour trèfle, carreau, pique et cœur. Les couleurs sont appliquées selon le principe du pochoir. Une fois coloriée, chaque planche est soigneusement polie, savonnée, poncée et les bords sont rognés avant la découpe.

Le saviez-vous ? Les quatre rois des jeux de cartes représentent chacun un roi célèbre. Roi de cœur : Charles (pour Charlemagne)- Roi de trèfle : Alexandre le Grand (Alexandre III de Macédoine) – Roi de carreau : Jules César – Roi de Pique : le roi David, connu pour avoir vaincu le géant Goliath.

Ci-contre : Cartes à jouer, XVIIIe siècle (VR, 75Fi1)

Les archives de la ville de Romans conservent onze cartes datant du début du XVIIIe siècle et neuf feuillets du journal des commandes de Jacques Coissieux, fabricant de cartes à jouer. La présence de ces documents dans les fonds des archives de la Ville ne doit rien au hasard : à cette époque, la région du Dauphiné était l’un des principaux centres de fabrication de cartes à jouer. La ville de Romans en particulier a constitué un centre de production majeur. En 1631, elle obtient le monopole de la fabrication des cartes aux côtés de grands centres urbains comme Lyon, Angers, Orléans et Marseille.

C’est à la fin du XVe siècle que la fabrication de la carte à jouer apparaît à Romans en lien avec la fabrication du papier. Le nombre des cartiers reste limité jusqu’à la fin du XVIIe siècle. Le maximum est atteint en 1720 : ils sont alors six. En 1740, le dernier à s’installer se nomme Jacques Coissieux. Si, au début du XVIIIe siècle, six cartiers sont attestés et installés faubourg Saint-Nicolas, en 1772, il ne reste des maîtres cartiers à Romans que les Coissieux. Jacques Coissieux le père est papetier et possède une petite imprimerie à l’angle des rues Pérollerie et Saraillerie. Il fournit la municipalité en papiers et imprimés, billets d’avertissement des consuls et billets de logement. Au début de la Révolution, en 1790, Jacques Coissieux transporte son atelier dans le bâtiment qui fut pendant quatre siècles l’Hôtel de Ville de Romans. Ses fils et petit-fils continueront la fabrication des cartes romanaises jusqu’en 1815. Toutefois la fabrication décline vite à cause d’une fiscalité devenue écrasante. L’imposition des cartes est supprimée pendant la Révolution. Elle est rétablie en 1797 et restera en vigueur jusqu’au 1er janvier 1946.

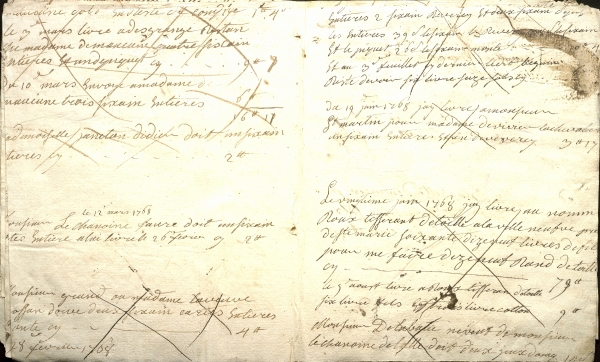

Ci-contre : Cartes à jouer. Journal des commandes de Coissieux, 1765-1769 (VR, 70S17)

Quelques documents conservés dans les collections patrimoniales de la médiathèque Latour-Maubourg et des archives de Valence Romans agglo témoignent de ces usages variés. Si elles sont souvent éphémères, car fragiles par nature, certaines cartes parviennent jusqu'à nous dans un état de fraîcheur exceptionnel, comme en atteste ces figures et cartes de points découvertes lors d’une restauration dans les années 1980. Cachées dans la couverture d’un ouvrage de droit publié en 1503, elles devaient permettre de renforcer les plats de la reliure. Selon toutes vraisemblances, ces cartes auraient été imprimées au XVIe siècle.

Les « dos » des cartes à jouer pouvaient également servir de support d’écriture. Le papier étant encore rare jusqu’au début du XIXe siècle, on pouvait utiliser les cartes à jouer dans les aspects les plus anodins de la vie quotidienne en tant que marque-page ou support de notes diverses. Les notaires les ont souvent utilisées en tant que signets dans les registres, en les déchirant dans le sens de la longueur. Mais elles ont aussi servi de support pour la rédaction de billets doux, de certificats de mariage, de reconnaissances de dettes, et même d’ordres d’incarcération.

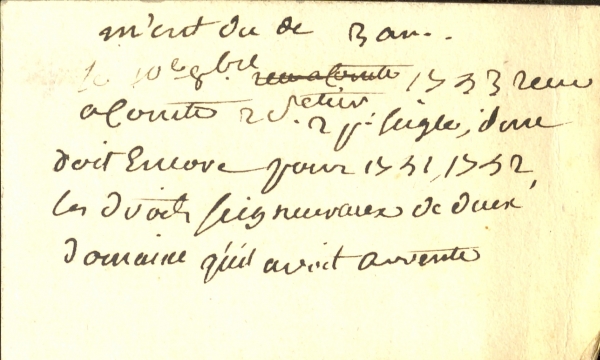

Ci-contre : verso d’une carte à jouer imprimée par Coissieux, XVIIIe siècle (VR, 75Fi1)

Jacquot, Laurent, « Romans et les cartes à jouer », in Sauvegarde-du-Patrimoine-romanais-péageois, 1998, n°161

« Les cartes à jouer aux XVIIe et XVIIIe siècles », in Sauvegarde-du-Patrimoine-romanais-péageois, 1998, n°162

Joffre, Raymond, Les imprimeurs de cartes à jouer en Dauphiné, in Bulletin de l’Académie delphinale, 2013, n°08, p.291-294