grand format

De la terre à l’assiette : spécialités culinaires en Drôme - Ardèche

Médiathèque F. Mitterrand, Latour-Maubourg, Valence

grand format

De la terre à l’assiette : spécialités culinaires en Drôme - Ardèche

Médiathèque F. Mitterrand, Latour-Maubourg, Valence

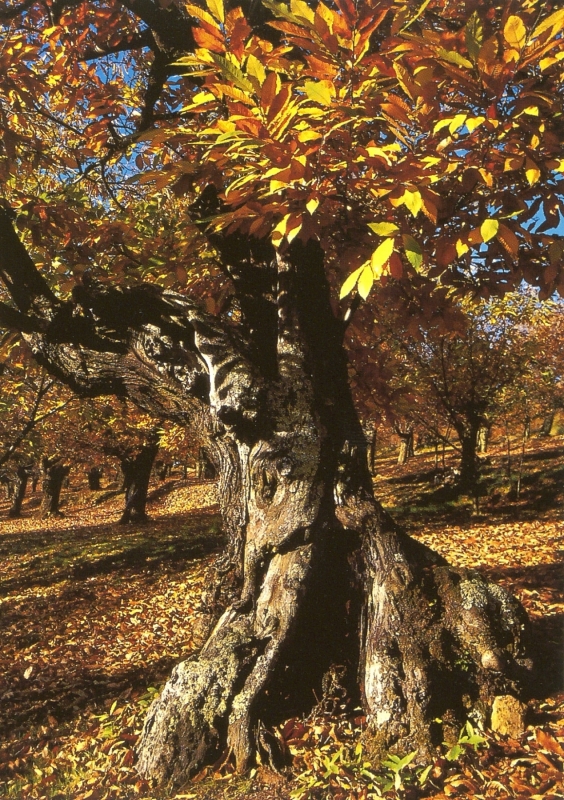

S’il existe un fruit qui caractérise nettement la culture ardéchoise, c’est bien la châtaigne ! Son importance est telle qu’elle dépasse largement le cadre gastronomique à proprement parler : la castanéiculture et ses multiples usages ont façonné les modes de vie des habitants de ce territoire pendant des siècles, formant une véritable « civilisation du châtaignier ».

Cet arbre est en effet parfaitement à son aise sur le terroir de l’Ardèche, où il a été cultivé sur les pentes aménagées en terrasses dès le XIIIe siècle avec l’apparition de la technique du greffage. Son bois imputrescible est idéal pour l’ébénisterie, en plus de servir de bois de chauffe. Ses branches et ses feuilles trouvent aussi leur utilité, pour le fourrage des bêtes, entre autres. Mais l’atout majeur du châtaignier réside bien sûr dans ses fruits, qui sont ramassés au sol au début de l’automne, extraits de leurs bogues, puis épluchés et séchés, par divers procédés manuels et mécaniques.

Pas moins de 65 variétés de la châtaigne européenne (Castanea Sativa) sont présentes en Ardèche. Citons entre autres la « Comballe » et la « Merle » dans la vallée de l’Eyrieux, « l’Aguyane » plus au sud et la « petite Pourette » dans les zones d’altitude… Au fait, parle-t-on de châtaigne ou de marron ? On distingue ces deux catégories selon que le fruit est cloisonné (la bogue contient alors le plus souvent trois châtaignes) ou non (un seul gros fruit). Ce marron-là ne doit pas être confondu avec le fruit non comestible du marronnier d’Inde, arbre d’ornement très présent dans nos villes, mais non apparenté au châtaignier !

Ci-contre : Boucher C., Ardèche, la civilisation du châtaignier, Saint-Remy-de-Provence : éd. Equinoxe, 2015

Jusqu’à la révolution industrielle, là où les céréales se cultivent mal, la châtaigne produite en abondance est une source de nourriture primordiale : fraîche, grillée ou transformée en farine, en soupe, en confiserie, sans oublier le miel de châtaignier… Elle sert aussi de monnaie d’échange contre d’autres denrées alimentaires, ce qui en fait l’un des socles de la prospérité économique de l’Ardèche entre 1750 et 1850 environ. Mais la maladie de l’encre (causée par un champignon parasite) décime les châtaigneraies à partir des années 1860. Puis l’exploitation intensive par l’industrie, utilisant les tanins du bois pour la teinture des cuirs, conduit à une coupe drastique des plantations anciennes. Par la suite une nouvelle épidémie, celle du chancre de l’écorce (endothia), s’est répandue. Ces difficultés successives ont entraîné le déclin vertigineux de la castanéiculture ardéchoise, sur fond de concurrence étrangère (italienne notamment) et d‘exode rural, pendant l’après-guerre et jusqu’aux années 1970.

Dans le même temps, en dépit de ses excellentes qualités gustatives et nutritionnelles, la châtaigne a aussi été victime de préjugés culturels, décriée comme une nourriture « de pauvre » bonne pour les périodes de disette et les contrées arriérées. En effet, sa méthode traditionnelle de récolte, non mécanisable et donc peu rentable, ne correspondait guère aux idéaux productivistes de la « révolution agricole » des Trente Glorieuses …

Mais depuis une cinquantaine d’années, cet argument a été retourné en faveur de l’aspect écologique et patrimonial de la castanéiculture : la culture en terrasses préserve les paysages ardéchois typiques en luttant contre l’érosion des pentes ; le couvert végétal stabilise les conditions climatologiques locales et abrite de nombreuses espèces sauvages et la production ne nécessite aucune utilisation d’intrants chimiques néfastes à l’écosystème.

Peu à peu, la remise en valeur des châtaigneraies abandonnées a permis le retour en grâce de la châtaigne dans la promotion gastronomique et touristique ardéchoise, faisant du département le plus gros producteur français avec 5000 tonnes par an, ce qui représente 50% de la production nationale. Elle a obtenu son AOC en 2009 et son AOP, appellation d’origine protégée, en 2014. De nombreuses festivités célèbrent ce renouveau de la castanéiculture à travers tout le département : les castagnades d’automne se tiennent chaque année dans plusieurs villages, entre le 15 octobre et le 15 novembre.

Ci-contre : La récolte des châtaignes, 2007 [VR, 28 FI 117] © Archives & Patrimoine Valence Romans Agglo